ND 葉玲 復健專任護理師

|

「水」俱有多種物理特性,當它作用在人體上會產生生理效應。由於水中帶來3度空間的阻力及浮力,可以增加關節活動度、肌力、手腳協調度、心肺功能、平衡…等等,全身性的益處(侯、林、吳,2006),筆者在2010年4月(第31期)奇美大聲公散文小品「認識浮力--水中運動的特色」已有簡介。

水療運動(Aquatic Exercise),又稱水中運動治療。這是一項在攝氏 31-36°C 間的溫暖水療池或29~30℃的溫水游泳池中,利用水的特性,而從事的運動復健方式(江、卓、吳等,2001;武、周,1993)。藉由如水中有氧、水中體適能、治療性游泳等方式來幫助骨骼、肌肉、神經方面的患者改善病症(卓,2005;許、陳、陳、李,2010;陳,2005;Yu & James, 2006)。

在運動傷害的領域裡,受傷的運動員也常以水中運動為過渡期之訓練,提供整體性的復健治療需求。在水中,可以讓患肢在輕負荷之下適度活動,進行肌肉強化而對關節無衝擊性,且可維持心肺功能及其他健康的肢體能力。例如:扭傷者、肌腱、韌帶斷裂重建或關節手術後,水中運動是下肢復健的相當好的起步(李、卓,2009;林,2009;Brotzman & Wilk, 2003)。

若在術前就進行水中運動來輔助強化肌力,可促進早日康復。而在手術後7-10天拆線傷口癒合後,在醫生允許之下,就可以儘早下水進行安全、溫和、無痛的水中運動,可促進復原。接受過筆者指導的體驗者所提出的良好迴響,曾在2010年3月(第30期)奇美大聲公散文小品「愛上浮力--水中運動指導經驗談」提到。

從事水中有氧運動亦需遵守一般泳池的公共衛生規定及運動安全原則。即使會游泳,也不要單獨在水中練習,最好有熟悉環境的指導員陪伴,且游泳池需設有救生員(陳,2005)。

每次下水前應做暖身動作及適當補充水份。為避免失溫造成危險,應注意水的溫度。每一節水中運動總時間原則上以45-55 分鐘為宜,若是初學者或沒有運動習慣的人,可先由較短時間開始,每節時間可縮短為30分鐘,再逐次增加,而在水中練習時,不要靜止不動或每個動作之間停留太久(陳,2005)。筆者建議,若運動時間較久,為避免失溫,準備結束運動前,宜穿插39~40度的熱水浴或烤箱蒸氣浴,再離開水池為宜。

此外,而依照水的不同深度有淺水(shallow water) 與深水(deep water)、過渡水區之分。淺水區的深度介於肚臍與乳線之間,且雙足要著地;深水區的水深到頸部,且雙足懸垂在水中,需保持身體呈正中的姿勢(neutral position);過渡水區深度介於乳線與頸部之間,且雙足可碰到池底(溫、方,2004)。

據筆者蒐集到的資訊中,在台南市區的室內溫水泳池大致會有90公分深(供練習者用)、120公分深左右(供長泳者用)。有些還附設SPA水療池,對於術後肢體消腫、預防疤痕沾黏與按摩軟組織,頗有幫助。部份較新的室內SPA溫水泳池也配備無障礙浴廁,甚至有斜坡可讓輪椅直達水療池畔。

在溫水游泳池裡,我們可以設計出許多在陸上做不到的水中運動,在關節的最小衝擊,且最大的肌肉訓練阻力之下,幫助下肢骨科手術後的病人做主動運動。以下以單側膝前十字韌帶重建手術後為例。

前十字韌帶重建手術後,即可拿柺杖負重行走。最初的6週,首重恢復關節活動度,最終目標要達正常範圍大約150度,其次為肌力的維持,以及肢體消腫、預防疤痕沾黏、軟組織按摩等重點。

初次下水先選擇淺水區為宜。動作尚未熟悉時,請先扶牆練習,再漸漸放手做。初學者或學習新動作時,可先使用浮具(例如:浮板、浮條、浮力腰帶等)或其他水中輔具支撐,再漸進式褪除輔助至獨力完成動作的程度。

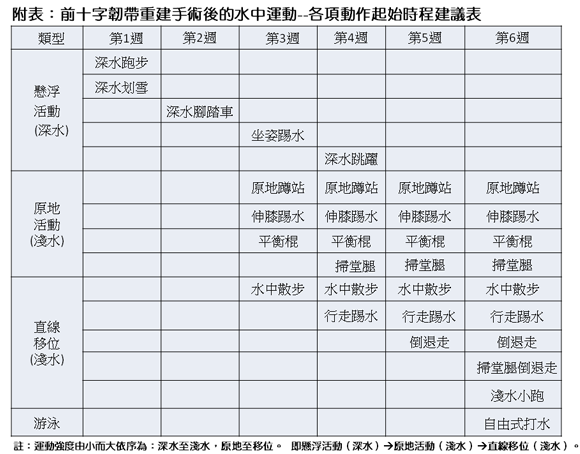

水中運動的動作搭配浮具與水深,能夠有許多種變化(台灣水適能協會,2006;Brotzman & Wilk, 2003),運動強度依序由小而大,原則為深水至淺水,原地至移位。以下介紹幾個適合在術後6週內練習的水中運動,而各項動作依序為:懸浮活動(深水)、原地活動(淺水)、直線移位(淺水),如下方附表。

|

懸浮活動(深水區)-在過渡水區或深水區,要使用浮具(如:浮力腰帶、浮板)。

深水跑步-著重在利用水阻力正確使下肢肌、訓練心肺耐力。水可以提供良好的阻力訓練,而且它沒有陸跑帶給關節的壓力。在前進時,抬頭挺胸、收小腹,但身體直立略微前傾、手掌做杯狀前後擺動,以保持平衡,手腳動作要像在陸地跑步般協調。

深水划雪-維持膝肌力、訓練心肺耐力。類似深水跑步動作,但手腳伸直,如剪水般前後擺動。兩側力量要平均。

|

深水腳踏車-增加膝關節活動度、訓練心肺耐力。類似深水跑步動作,但加大屈膝角度,腳掌要模擬平踩在單車踩踏板,雙腿輪流做出向前劃圓的動作。

|

深水坐姿踢水-增加膝關節活動度、肌力、訓練心肺耐力。像坐椅子的姿勢,保持脊椎垂直、大腿水平的姿勢、收小腹,輪流屈伸膝(踢、收小腿),雙手在胸前做推出或收攏的撥水動作,以保持平衡。

|

深水跳躍-維持下肢肌力。動作類似深水划雪,但不使用浮具,雙腳著地,在水中原地跳躍,給予膝關節輕微的衝擊刺激,對側手腳輪流做前後擺動。

|

原地活動(淺水區)-此類活動重點是「動作腳」的關節角度、「支撐腳」的站立動態平衡運動。叮嚀:對於單側膝前十字韌帶移植術後病人而言,以患側手或健側手扶牆單腳站立,兩者難度不同,請注意動作說明。

原地蹲站-6週內目標屈膝角度120~150度。面對牆兩手抓岸邊(若身體可保持平衡),漸漸蹲低至患膝可忍受的範圍,再站立身體回正。反覆約20下,且可安排在每項動作之間當作緩衝休息。

|

伸膝踢水-以能踢出水花為目標。患側手先扶牆,健側單腳站。患側腳慢慢踢水,再收回立正姿勢,反覆做4至5分鐘。再換健側手扶牆,患側單腳站,健側腳慢慢踢水,再收回立正姿勢,反覆做4至5分鐘。兩側輪流,在身體平衡之下漸漸加大踢力。

|

平衡棍-延展大腿後側肌肉及平衡訓練為目的。雙手扶牆伸直,健側單腳站,身體前傾接近水面、患側腳同時向後抬起(接近水面下),全身呈T字形,並感覺健側大腿後肌延展10秒。兩腳換邊做。

|

掃堂腿-訓練站立腿的穩定度。健側手先扶牆,健側單腳微半蹲。患側腳直膝,抬腿劃半圓(依序前抬腿、繞到患側旁、再向後劃、站穩)。反覆幾次之後,換邊做:患側手扶牆,患側單腳微半蹲。健側腳直膝,抬腿劃半圓。

|

直線移位(淺水區)-此類活動需要前進或後退,以身體平衡為目標。當患側為支撐腳時,動作宜放慢、可適度蹲低。叮嚀:水中步行時,宜穿著水中專用鞋,每一步皆需踏到底。若只用腳尖,會造成上岸後小腿肌肉僵硬。

水中散步-練習中身體平衡、熟悉水浮力。健側手先扶牆慢慢向前行走,沿水池邊走至末端再回頭,換患側手先扶牆慢慢行走,來回輪流4至5分鐘。在舉腿行走時,速度應該保持在有阻力的感覺,利用水的阻力鍛練臀部和腿部。若感覺身體平衡良好,漸漸加快步伐,進而漸漸放手不扶牆,改為雙手側持浮具(貼水面)或徒手撥水維持平衡。

.gif) |

行走踢水-散步加上伸膝踢水。健側手先扶牆慢慢走一步踢水一下,沿水池邊走至末端再回頭,換患側手先扶牆慢慢走一步踢水一下,來回輪流4至5分鐘。若感覺身體平衡良好,漸漸加大踢力,進而漸漸放手不扶牆,改為雙手側持浮具(貼水面)或徒手撥水維持平衡。

|

倒退走-練習中身體平衡、熟悉水浮力。健側手先扶牆,小步慢慢向後退,沿水池邊走至末端再回頭,換患側手先扶牆慢慢行走,來回輪流4至5分鐘。全程不加速。

|

掃堂腿倒退走-掃堂腿加上倒退走。單手扶牆或雙手側持浮具(貼水面)平衡保持,做每一下掃堂腿的向後劃半圓,就順勢後退一步站,換腿向後劃半圓。

|

淺水小跑-著重在支撐腳的穩定度。在減少浮力之狀況下,給膝關節輕微的衝擊力。在前進時,抬頭挺胸、收小腹,保持平衡,以緩慢的速度小跑步。

游泳-游泳對於下肢手術復健是一項有效的全身性運動。叮嚀:膝關節手術後游泳,不宜做蛙式。記得在進行游泳之前,應先進行過水中散步、水中慢跑,且已克服疼痛。

自由式打水-增加腿部肌力為目標。如果你不是游泳高手,可用浮板做自由式(捷式)飄浮打水。

游泳-如果你能游自由式或仰式,就游個100公尺漸增加至300公尺。

參考資料:

台灣水適能協會(2006).孕媽咪站姿動作.2011年8月10日,資料引自http://www.aquatafa.org.tw/step11.html。

台灣水適能協會(2006).提臀塑腿篇.2011年8月10日,資料引自http://www.aquatafa.org.tw/step5.html。

江界山、卓俊伶、吳慧君等編(2001).體適能指導手冊.台北:中華民國有氧體適能運動協會。

李麗晶、卓俊伶(2009).水適能運動的概念與實務.中華體育季刊,23(2),1-10。

卓俊伶等編(2005).適應體育水中活動─概念與實務.臺北:國立臺灣師範大學體育研究與發展中心。

林桓正(2009).水中有氧運動介紹與課程實施流程.淡江體育,12,181-189。

武而謨、周文博(1993).水中運動簡介.中華物療誌,18(2),82-85。

侯傑議、林瑞興、吳姵錡(2006).水中運動時的生理現象.屏東教大體育,10,577-584。

許夏菁、陳祺富、陳張榮、李素箱(2010).水療運動對中老年退化性關節炎患者之效益.大專體育,109,100-106。

陳玉蘭(2005)水中有氧運動.大專體育,77,151-157。

溫怡英、方進隆(2004).全方位的水中有氧.中華體育季刊,18(4),58-65。

Brotzman, S. B., & Wilk, K. E. (2003). Clinical Orthopaedic Rehablitation. Missouri: Mosby.

Yu, A., & James, K. K. F. (2006). Hydrotherapy. HKMA CME Bulletin, Feb, 1-4.